짙은 초록의 들녘이

맑은 햇살아래 서서히 황금빛으로 물들어 갈 무렵,

이 풍요로움으로 가는 과정에 내가 함께 했었다는 생각에

들녘을 바라보는 마음은 마냥 뿌듯하기만 하다.

그것은,

시루 속에서 의지도 힘도 없이 무르게 자란 콩나물처럼

미풍에도 힘없이 꺾일 수밖에 없었던 나약했던 자신이

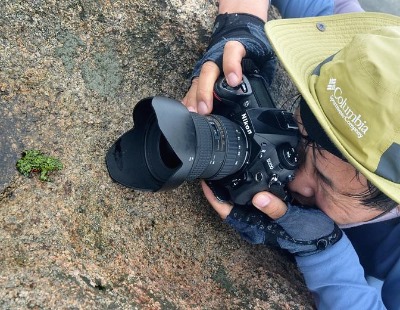

스스로 원했던 원치 않았던 간에 이곳 들녘에 몸을 맡긴 채

뜨거운 태양에 달궈지고 눈, 비, 바람에 씻기고 마모되면서

굴곡진 길에서도 잘 굴러갈 수 있는 돌멩이가 된 것처럼

그런 자신에 내 스스로 만족해하는 그런 뿌듯함이다.

가슴앓이로 처음 시작된 이곳 들녘에서 생활은

흐르는 세월에 내 맡겨놓은 체념이 아닌 느긋함과,

내 바램과 기대를 배반한 자연현상에 대한 분노가 아닌 너그러움과,

순탄치 못했던 과정에 대한 실망과 집착보다는

뿌리고 가꾼 만큼의 결과를 기다리는 여유로움은,

이 들녘에서 겨울, 봄, 여름 그리고 가을을 지나오면서

직접 체험으로 얻어진 것들이었기에 내게 주는 의미는 각별할 수밖에 없다.

이런 가을 들녘을 바라보며

평생을 업으로 여기고 살아온 농부가 느끼는 풍요로움과

가냘프고 나약하기만 했던 내 자신이 느끼는 뿌듯함은

비록 짧은 시간을 함께 지나온 길이었음에도 차이가 클 수밖에 없는 것은

내 이전의 지나온 삶으로 볼 때 어쩌면 당연한 것인지도 모른다.

.

.

.

.

시원한 바람이 휘돌다 가곤 하는 들녘이

온통 황금색으로 물들어 눈이 부시다.

논배미 한 가운데 서 있는 허수아비를 동무삼아

잘 영글어 고개를 숙인 나락을 쪼아대던 참새들이

장대를 휘저으며 훠~이! 훠~이! 쫓아대는 농부의 역성에

저마다 불평 한 마디씩 내뱉는 양 짹짹거리며 무리를 지어 날아간다.

이젠 베어서 털고 자루에 담으면 끝이 날 것만 같아

한 시름 놓고 있던 그 무렵

논 한가운데에서는 뜻하지 않았던 일이 벌어지고 있었던 모양이다.

들에 나가셨다가 오신 아버지의 표정의 심각하신 것으로 봐서

뭔가 불길한 예감이 든다.

왠만해선 서둘지 않으시던 분이 나들이옷을 챙겨 입으시며

"벼멸구가 다 된 농사를 망치게 생겼다"는 한마디하시곤

읍내에 농약을 사러 급하게 나가신다.

벼멸구의 피해가 많다는 소문에 걱정을 하지 않았던 것은 아니지만

가끔 논에 나가 벼 포기를 살펴 볼 때만 해도 괜찮았었는데

하루아침에 어디서 몰려왔는지 새카맣게 붙어있는 멸구를 보곤

무방비 상태에서 뒤통수를 얻어맞은 그런 기분이다.

엎친 데 덮친 격으로 읍내에 가셨던 아버지께서 빈손으로 오셔서

농약이 없어서 살수가 없다며 발동기에서 쓰고 모아 둔 폐윤활유를 찾고 계신다.

농약이 흔치않던 시절엔 기계 폐유가 유일하게 멸구방제의 재료로 사용되었는데

폐유를 모래에 잘 섞어서 물을 적당히 가둔 논에 골고루 뿌린 뒤

접시나 놋쇠 밥그릇 뚜껑으로 벼 포기에 붙어있는 멸구를 향해 물을 끼얹어 씻어 내리면

엷게 펴진 기름막 위에 떨어진 멸구는 대부분 죽게 되지만

문제는 이 작업을 하려면 시간이 많이 걸리고 힘이 든다는 데 있다.

폐유라면 발동기에서 나온 것을 모아둔 것이 있어서

작업준비는 이미 다 되어있는 것이나 마찬가지다.

들불처럼 순식간에 번지고 마는 멸구의 피해를 줄이는 것은

한 시간이라도 이 작업을 서두르는 것 말고는 달리 방법이 없다.

양푼에 모래를 담아 폐유를 잘 섞어서 논에 골고루 뿌린 뒤

왼손으로 벼 포기를 비스듬히 젖혀 눕히고

오른손은 놋쇠 밥그릇 뚜껑으로 논바닥에 있는 물을 끼얹어서

벼 포기에 시커멓게 붙어있는 멸구를 씻어 내리는 일을 시작했다.

다행히도 멸구는 잘 씻겨져 떨어졌지만

이렇게 작업을 해야 할 논이 한 두 마지기가 아니기에

마음은 바쁘고 갈 길은 먼 사람처럼 심난하기만 하다.

처음 하루는 급한 마음으로 서둘렀기에 힘이 든 줄 몰랐었지만

벼 포기를 스치는 살갗이 씻기고 껍질이 벗겨져 따갑고 쓰렸다.

일을 시작한 이틀째부터는 놋쇠 밥그릇 뚜껑을 쥔 손에 물집이 생기고

허리는 부러진 듯 아파 왔으나

정신없이 일을 하시는 어른들 앞에서 한마디 내색조차 할 수가 없다.

이럴 때 만큼은 논둑에서 회초리를 들고 유유히 소에게 풀을 뜯기는 용재가

마냥 부럽기만 하다.

이른 봄에 소에게 엉덩이를 받쳐 수렁 속에 빠진 뒤로는

항상 방어용으로 회초리를 가지고 다니던 녀석이

오늘은 한 되 짜리 소주병까지 들고 회초리를 휘두르는 것을 보니

보나마나 땅개비와 메뚜기를 잡는 것이 틀림없다.

지난 가뭄에 남의 물꼬를 손댔다가 뺨을 얻어맞은 그 뒤로는

물고기를 잡는 대신에 땅개비와 메뚜기를 잡아 와

닭과 오리의 먹잇감으로 넣어 주곤 했으나,

어머니께서 어느날 녀석이 잡아 온 메뚜기와 땅개비를

가마솥에 넣고 참기름을 끼얹어 볶아 주신 걸 맛 본 뒤론

소를 끌고 나갈 땐 으레 한 되짜리 소줏병이 한 손에 들려 있었다.

어른이나 아이나 칭찬을 싫어할 사람은 없는가 보다.

하루 일이 끝나고 잠자리에 들기 전에

메뚜기를 볶아서 담은 쪽박을 놓고 마주앉아

날개를 떼어내며 몇 마리 질겅질겅 씹어먹다가

"용재야! 이렇게 많은 메뚜기를 어떻게 다 잡았냐?"고 묻는 말 속에

메뚜기 잡느라고 애 ?다는 칭찬으로 여기며 싱글벙글이다.

녀석은 보나마나 내일도 틀림없이

빈 소주병을 들고 메뚜기를 잡으러 나갈 것이 틀림없다.

벼멸구 작업을 하면서도 가끔씩 아픈 허리를 곧게 펴고

메뚜기를 쫓아서 깡충거리는 용재의 모습을 지켜 보노라면

한가롭게 소를 끌고 메뚜기나 잡는 녀석이 우습기도 하고 부럽기도 하지만

한편으론 허리 아픔도 살갗이 쓰림도 잠시나마 잊을 수가 있다

벼멸구란 놈들의 피해는 생각보다 빠르게 번져 나갔다.

나흘을 꼬박 그 일을 하는데 작업이 늦은 논에선

벼멸구 피해로 인해 군데군데 방석처럼 둥그렇게 주저앉고 있었다.

다 된 밥인 줄 알고 방심했다가

멸구에게 막판에 허를 찔리고 나서야 얻은 깨달음에

비싼 댓가를 치룬 셈이다.

하지만 올 해 만큼은 더 이상 힘든 일이 없을 것이라는 생각에

살갗이 닳아서 피가 나고 쓰린 통증도 견딜만하다.

봄에 하는 일들은 새로 벌려놓는 일이라서 지루하고 힘들기 그지없지만

가을일은 모두가 마무리하는 일이어서

힘들어도 할만 할거라는 어머니의 말씀은

오랜 경험으로 나에게 주시는 격려와 위안이다.

또 한편으론 하루 일이 끝나고 밤이 올 때마다

녀석이 잡아온 구수한 메뚜기 볶음을 먹는 재미가 쏠쏠해

일을 하는 재미가 더 있는지 모를 일이다.

'글 - 허공에 쓴 편지' 카테고리의 다른 글

| 바람부는 들녘에서(16, 가을걷이) (0) | 2008.05.26 |

|---|---|

| 바람부는 들녘에서(15, 추석) (0) | 2008.05.26 |

| 바람부는 들녘에서(13, 가을이 오는 풍경) (0) | 2008.05.26 |

| 바람부는 들녘에서(12, 목마른 대지) (0) | 2008.05.26 |

| 바람부는 들녘에서(11, 장날) (0) | 2008.05.26 |