장마가 갠 뒤로 비 다운 비가 거의 내려주지 않았다.

오랜 가뭄과 연일 뜨겁게 내리쬐는 햇살에

들녘의 곡식들이 지쳐 맥을 놓은 듯 저마다 축 늘어져 있으나

하늘 어디에도 비올 구름 한 점 보이지 않는다.

벼 이삭이 막 패기 시작하는 이 때가

벼가 자라는 논에서는 물이 가장 많이 필요할 때이나

물 한 방울 없이 말라버린 논바닥이

날이 갈수록 거북 등처럼 쫙쫙 갈라져 간다.

그 나마 둠벙(샘)이 있는 논은

두레로 물을 품어 갈라진 논바닥을 겨우 적셔주고 있으나

아무리 물이 잘 나는 샘이라 할지라도 밤낮없이 계속해서 퍼내니

끝내 마를 수밖에 없는 건 어쩔 수 없는 일이다.

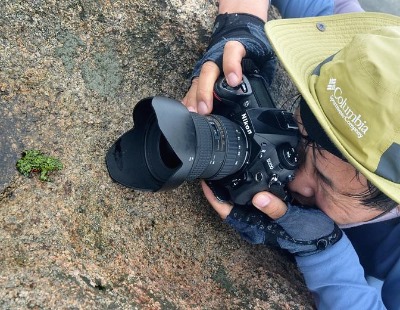

두레질은 두 사람이 함께 해야만 하는 작업으로

각자 2개의 줄을 손에 잡는 방법부터 시작해서

물을 두레에 담는 일과 담은 물을 쏟지 않고 퍼 올려 논에 붓는 일까지

두 사람의 호흡이 서로 맞지 않으면

단 한 바가지도 물을 퍼 올릴 수가 없다.

두레질이 어느 정도 익숙해지기까지는

두레가 거꾸로 뒤집히거나 엉덩방아 찧기 등

어느정도 숙달되기 까지는 적지않은 노력과 시간을 보내야만 한다.

둠벙은 여름철 무더울 때 아이들이 발가벗고 멱을 감던 놀이터이자

어른들에게 있어선 겨울철 무료할 때 밥 반찬이나 술 안줏감으로 더 없이 좋은

붕어나 미꾸라지 등을 잡을 수 있는 곳으로써

농사철 가뭄이 들 때면 논농사에 없어선 안 될 물을 공급하는 역할을 한다.

두레질로 물을 품어 둠벙의 바닥이 드러나는 때를 맞춰

용재는 구덕을 가지고 둠벙 속으로 들어가

붕어, 미꾸라지, 우렁이 등을 보이는 대로 잡는다.

고기잡이에 몰두해 있는 녀석은

다리에 거머리가 붙어있다고 일러줘도 아랑곳하지 않고

한 마리라도 더 잡으려고 뻘 속을 헤집는다.

용재가 잡은 물고기는 항아리에 물을 담고 그 속에 넣어뒀다가

밥 반찬이 될 만큼 양이 모아지면 어머니께서 찌게나 탕으로 끓이시곤 했는데

먹을 때 맛있다는 칭찬이 듣기 좋았던지

두레질하는 둠벙을 따라 다니며 고기를 잡곤 했지만

날마다 바닥을 들어내는 샘에 항상 고기가 있을 수는 없는 노릇이다.

둠벙에서 고기의 흔적이 사라질 무렵

녀석은 이제 물꼬를 더듬어 고기를 잡아오는 일에 재미를 붙였다.

소를 끌고 나가서 풀이나 뜯기라는 말에 시늉만 할 뿐

한 시간도 채 안되어서 소를 집으로 끌고 들어와 말뚝에 묶어놓고

또 다시 물이 고여있는 물꼬를 찾아다니는 일을 되풀이 하고 있다.

이 날은 용재에게 재수가 없는 날이었다.

우리 논 물꼬를 더듬는 것도 부족해서 차츰 영역을 넓혀

이웃 논의 물꼬에 까지 가서 고기를 잡다가

물이 조금 많아서 물꼬를 튼 것이 화근이 되었다.

앞뒤 생각하지 않고 고기를 잡기 위해서 물꼬를 건드려 놓고 보니

윗 논에 있는 물이 아랫논으로 흘러 내려가게 되는 건 당연한 일,

한 방울의 물도 아쉬워서 밤잠을 안 자고 두레질을 해대는 마당에

논 주인 입장에선 흘러 내려간 물이 많고 적음이 문제가 아니다.

천금같은 물이 남의 논으로 흘러 내려가는 광경을 목격한 논 주인이

물꼬를 뒤지며 진흙으로 범벅이 된 용재의 뺨을 후려갈겼던 모양이다.

마침 가까운 곳에서 두레질을 하시던 아버지께서

이 광경을 목격하시고선 두레를 팽개치고 그곳으로 쫓아 가신다.

이 가뭄에 남의 논으로 물이 빠지게 한다면 누군들 화가 안 나겠냐는 논 주인과

생각없이 물꼬에 손댄 어린아이에게

화가 난다고 손찌검을 해대는 게 옳은 일이냐는 아버지와 두 사람이

끝내 멱살까지 잡고 주먹질을 하는 싸움으로 번지고 말았다.

결국 동네 사람들까지 달려 와 뜯어 말려 싸움이 끝이 나긴 했지만

가뭄에 찌든 들녘엔 사람들의 마음까지도 함께 매말라 있는 상황이었다.

물 몇 바가지로 인해서 벌어진 두 사람의 큰 싸움은

용재로 볼 때 무섭고 또 겁이 나는 일임에 틀림없었다.

진흙과 눈물로 범벅이 된 녀석이

물꼬에 처박혀진 구덕을 챙겨서 집으로 돌아가는 꼴이 말이 아니다.

구덕 속에서는 붕어와 미꾸라지 몇 마리가

용재의 이런 마음을 아는지 모르는지 퍼덕거리는데

이를 바라보는 마음 또한 안쓰럽고 속이 아리다.

그 날도 밤늦게 두레질을 하고 돌아 와 잠이 들었는데 얼마쯤 잤을까?

꿈결인 듯 한데 이상한 소리에 잠을 깼다.

분명 꿈이 아니라 처마에서 나는 낙숫물 소리었다.

겉옷도 입지 않은 채 마당까지 맨발로 뛰어 나왔다.

논에서 들어올 땐 별빛이 초롱초롱 빛나던 하늘에

언제 몰려왔는지 먹구름이 가득하고

빠르게 지나가 버릴 소나기는 아닐 듯 싶은 비가 내리고 있다.

어두운 헛간에서 삽을 찾아 논으로 달려나갔다.

한 방울의 물도 헛되이 흘러버리지 않으려고 논둑을 둘러보면서도

언제 이런 비가 내렸을까 싶은 반갑고 기쁜 마음에

하늘을 향해서 두 팔을 벌리고 떨어지는 빗방울을 얼굴로 받았다.

새벽부터 시작한 비가 쉬지 않고 내리는 동안

타는 목마름으로 지쳐있던 들녘이

언제 그랬냐는 듯 금새 활기 넘치는 기운으로 가득하다.

점심 시간이 가까울 무렵

오랜만에 편한 마음으로 낮잠을 자는데

밖에서 누군가 아버지를 부르는 소리가 들린다.

어제 용재의 뺨을 갈겼던 논 주인이

소주 한 됫병을 손에 들고 마당에서 비를 맞고 서있다.

뜻하지 않게 찾아온 손님과 서먹한 시간도 잠시일 뿐

어머니께선 서둘러 용재가 잡아다 놓은 붕어로 찜을 만들어 오시고

이를 안주를 삼아 언제 싸우기라도 했냐는 듯 화해의 술잔이 오가는데

어떻게 알았는지 동네 사람들이 한 사람 또 한 사람씩 모여 들더니만

결국엔 동네 사람들의 왁자지껄한 술판이 벌어지고 말았다.

가뭄 때 물싸움이 나면 비가 온다는 속설이

우연의 일치인지 정말 맞는 것인지 모를 일이었지만

물싸움 끝에 비가 내리니 좀처럼 농담을 하지 않던 아버지께서

"다음에도 가뭄이 들면 순서를 정해놓고 싸우기로 혀!" 하시며

너털웃음을 웃으신다.

어머니께서 나와 용재가 먹을 보리를 볶으실 때

구수한 냄새가 집안에 진동하고 있음에도

용재는 그 때까지 방에서 밖으로 나오지 않고 있는 것을 보면

뺨을 얻어 맞은 어린 마음이 아직 삭혀지지 않은 것 같다.

뺨을 때린 사람이

녀석의 상처받은 마음을 달래주면 더 없이 좋으련만

동네 사람들과 술 자리가 어우러지다 보니

새까맣게 잊어버린 모양이다.

그렇다고 내가 그 사람을 대신할 수도 없는 노릇이라서

"짜식, 그러기에 내가 소에게 풀을 뜯기라고 할 때 말을 들었어야지

이 여름에 고기는 무슨......."하며 속으로만 궁시렁 댈 뿐

이 상황에서 내가 녀석에게 해줄 수 있는 게

아무것도 없다는 것이 안타까울 뿐이다.

'글 - 허공에 쓴 편지' 카테고리의 다른 글

| 바람부는 들녘에서(14, 다 된 밥인 줄 알았는데) (0) | 2008.05.26 |

|---|---|

| 바람부는 들녘에서(13, 가을이 오는 풍경) (0) | 2008.05.26 |

| 바람부는 들녘에서(11, 장날) (0) | 2008.05.26 |

| 바람부는 들녘에서(10, 술 익는 계절) (0) | 2008.05.26 |

| 바람부는 들녘에서(9, 모내기 하는 날) (0) | 2008.05.26 |